Faune, flore, humains : l’éclairage public est-il vraiment néfaste pour la biodiversité ?

- Aude Grard

- 25 août 2025

- 7 min de lecture

Quel est de l’impact l’éclairage public sur la biodiversité - sur les arbres en ville, sur les animaux dans les espaces naturels ou même sur notre sommeil ? Les collectivités peuvent-elles éclairer l’espace public tout en protégeant les espèces sensibles ? Prismes fait le point avec Virginie Nicolas, conceptrice lumière, cheffe de projet au sein de l’agence CONCEPTO.

Quel est l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité ?

Virginie Nicolas : « L’éclairage public fait globalement fuir les animaux et les insectes (on dit qu’ils sont lucifuges) ou les attire (on parle alors de “phototaxie positive”). La lumière a donc un impact direct sur leurs mouvements : elle crée des murs virtuels, des salles lumineuses qui les enferment, bloque leurs déplacements, leur limitant les possibilités pour se nourrir et se reproduire. La pollinisation se fait par exemple moins bien et moins loin. On assiste donc à une décroissance de la biodiversité, un brassage des espèces moins efficace, ces dernières ayant plus de mal à se mettre en réseau. L’idée de la trame noire vient directement de cette nécessité de continuité d’espaces sans éclairage, car nos chemins de lumière créent des ruptures dans ceux des animaux : on parle de fragmentation géographique nocturne.

S’agissant de la flore, l’étude “Arbres en milieux urbains — Problématique et pistes d’amélioration de l’éclairage nocturne” a montré que, si les arbres avaient des jambes, ils s’éloigneraient des candélabres ! En effet, l’arbre est un être vivant qui “dort” la nuit. Or la lumière artificielle semble pouvoir les empêcher de détecter la nuit, mais également de percevoir que l’hiver approche en “masquant” la modification progressive de l’heure de coucher et de lever du soleil. L’éclairage peut notamment inhiber la dormance : cette mise en protection de l’arbre se préparant à l’hiver pas à pas. Ces arbres prennent alors le froid de plein fouet, et tombent plus facilement malades (sensibilité plus forte à l’humidité). La floraison précoce représente un autre effet de l’exposition prolongée à la lumière artificielle. Les fleurs, puis les fruits sortent en décalage avec le moment où les animaux en ont vraiment besoin pour se nourrir, induisant un impact important sur la chaîne du vivant.

S’agissant des humains, on sait aujourd’hui que l’éclairage public ne perturbe pas le rythme circadien, même si la LED possède un pic de bleu de la LED : une demi-heure sous un éclairage à 15 lux n’a rien à voir avec 400 lux en intérieur ! Les seuils d’exposition ne sont pas atteints pour être photobiologiquement actifs. L’enjeu de santé de l’éclairage artificiel sur le sommeil se situe donc du côté du design intérieur, pas de l’éclairage public. En revanche, une fuite de lumière chez les particuliers empêche réellement de dormir. La lumière intrusive perturbe le sommeil et en particulier la détection de présence qui crée des alertes de vigilance pour le dormeur, cette technologie est à éviter trop près des habitations ».

Peut-on penser l’éclairage public autrement pour limiter ses impacts sur la biodiversité ?

Virginie Nicolas : « Un éclairage public n’aura pas le même impact d’un point à un autre, selon sa teinte, son intensité, sa direction, ses horaires d’allumage, son orientation. Il s’agit donc de prioriser : c’est toute la démarche des projets de trame noire. Ainsi, les écologues sont capables de prioriser l’intérêt d’une espèce pour la biodiversité en fonction d’un milieu donné. C’est un travail fin, passer au noir là où il y a du vert — autrement dit, calquer la trame noire de manière uniquement déductive sur la trame verte et bleue — n’est pas une réponse, car tous les verts ne se valent pas ! Certains étangs artificiels sont juste des points d’eau, sans qu’aucun animal n’y niche, d’autres au contraire de riches écosystèmes. Et ce n’est pas forcément l’étendue de l’espace naturel qui compte (certaines grandes prairies suisses sont tellement monospécifiques qu’elles ne présentent que très peu d’intérêt nourricier pour les petits animaux locaux). Néanmoins, pour qu’il existe une trame noire, il faut une certaine épaisseur du noir, l’obscurité n’étant réellement atteinte qu’au centre de la trame. Si réfléchir à la sobriété lumineuse de tous les projets est vertueux, parler de “trame noire” à l’échelle d’une petite place ou d’un parking perd un peu de sens : pour être fonctionnelle, une trame noire implique de connecter des territoires, ou à minima préserver des réservoirs d’obscurité significatifs. On pourrait formuler l’idée que plus les espèces que l’on souhaite préserver sont de petite taille et avec un petit rayon de déplacement, plus un travail fin peut se justifier (une haie dans le noir sera un refuge pour un hérisson).

À l’inverse, dessiner la trame noire d’une région, n’est-ce pas trop large ? Il s’agit quand même d’étudier finement les activités humaines au regard de la biodiversité, pour trouver des compromis lumineux qui soient à la fois proportionnés aux enjeux écologiques de chaque milieu, et adaptés aux besoins minimums des habitants. Un cas d’école classique concerne justement les chemins des écoliers. Il est bénéfique et sain que les enfants soient autonomes et cheminent seuls dans un parc pour rejoindre leur école. Si l’on éteint pour préserver l’espace vert, l’on réduit l’autonomie des enfants…

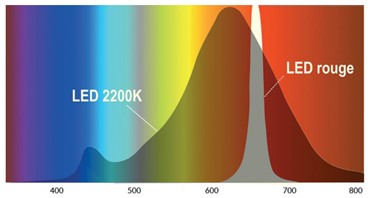

Ce qu’on peut en tout cas retenir, c’est qu’aucune lumière n’est neutre ou bénéfique pour les animaux. L’une des démarches possibles consiste donc à prioriser une espèce fragile ou à choisir de favoriser l’espèce majeure sur le site. Encore une fois, c’est le rôle des écologues de guider ces choix : si on priorise les oiseaux et les mammifères, on ira vers une lumière ambre pour les déranger le moins possible ; pour les vipères du vert, en évitant les murets ; si on favorise les pollinisateurs, on choisira du rouge à certaines saisons, etc. Et lorsqu’on en est là, est-ce que cela a encore du sens au regard des activités humaines d’éclairer un espace public en rouge ? Les projets de trame noire doivent donc s’ancrer dans une réflexion multicritères et approfondie, partagée avec les habitants qui sont partie prenante dans ce genre de débats ».

Virginie NICOLAS est entrée chez CONCEPTO en 2005. Présidente de Lumen& Lux, elle a également présidé l’Association des concepteurs lumière et éclairagistes (ACE) entre 2018 et 2022. Elle a coécrit l’article « Arbres en milieux urbains — Problématique et pistes d’amélioration de l’éclairage nocturne » dans la revue Techniques de l’ingénieur et a dirigé l’ouvrage « Conception lumière et mise en œuvre des trames noires » publié au Moniteur.

Quelques exemples d’innovations techniques visant à préserver les espèces sensibles

Alors existe-t-il des technologies qui peuvent nous aider à limiter les impacts de l'éclairage public sur la biodiversité ? Prismes vous propose un tour d’horizon d’innovations inspirantes.

Chrysalis : Ce fabricant de luminaires extérieurs propose des spectres lumineux composés sur mesure en fonction des espèces sensibles à cibler sur un site. Une approche fondée sur la précision et l’adaptabilité de l’éclairage en fonction des besoins de chaque site.

Linné Paysage : Linné Paysage a fait du végétal son enjeu prioritaire. Le fabricant a développé des modules LED au spectre bien particulier, sans aucune lumière bleue ni rouge, deux teintes phototactives, car perceptibles par les végétaux, pour ne pas perturber la biodiversité. Cette source peut notamment s’adapter sur des mâts supports de végétation qu’on imagine aisément dans les espaces urbains denses, cherchant à développer des îlots de fraîcheur.

Selux : Selux a imaginé une gamme d’éclairage urbain — Tal — dotée d’une optique singulière. Elle a été pensée pour éviter toute diffusion de lumière à hauteur de vol des insectes. Une approche intéressante qui vise ainsi à préserver le début de la chaîne alimentaire.

Systèmes réfléchissants : Nous connaissons tous les systèmes réfléchissants que l’on trouve sur les bords de route. Sous forme de plots ou de scotch réfléchissants, ces produits représentent une aide précieuse pour habiter le noir total dans les endroits éteints, lorsqu’on est soi-même équipé d’un éclairage porté (phares ou lampe de poche). Voir le bord du trottoir, les bancs…c’est toute une architecture virtuelle réfléchissante qui ouvre des possibles créatifs dans l’espace nocturne. De même, les plots de verre peuvent réfléchir la lumière de la voûte céleste, ils sont donc visibles dans la nuit, même sans source lumineuse portée.

Peinture phosphorescente : La peinture phosphorescente routière est aujourd’hui détournée de son usage premier par les concepteurs lumière, qui les utilisent dans les aires de loisir et les squares dépourvus d’éclairage, de manière ludique. Ce dispositif accompagne la tombée de la nuit en invitant à rester dans les parcs urbains, puis s’éteindra au bout de quelques heures, s’il n’est pas réactivé avec une source lumineuse, un smartphone par exemple.

Le point sur la vocabulaire de la lumière...

Trame noire : Sur le modèle des trames vertes et bleues, la trame noire désigne un réseau écologique propice à la vie nocturne. La pollution lumineuse a de nombreuses conséquences sur la biodiversité. La lumière artificielle nocturne possède en effet un pouvoir d’attraction ou de répulsion sur les animaux vivant la nuit (trameverteetbleue.fr). L’expression « trame noire » a plusieurs sens, puisqu’elle désigne autant le réseau écologique en lui-même que la volonté de limiter les nuisances lumineuses dans ces espaces. L’idée de la trame noire n’est pas nouvelle. De nombreux concepteurs lumière ont proposé aux collectivités dès le début des années 2000 de réduire les éclairages extérieurs, en particulier dans les zones sensibles, et d’apprivoiser l’obscurité, y compris en ville. Avec la prise de conscience des enjeux écologiques et les annonces gouvernementales d’un retour à la sobriété, l’expression “trame noire” s’est imposée depuis quelques années, jusqu’à devenir quasiment connue du grand public.

Rythme circadien : Un rythme circadien est un rythme biologique d’une durée de 24 heures environ. Ce rythme qui concerne les humains, mais aussi la plupart des animaux et invertébrés est marqué par des alternances de périodes veille/sommeil, des variations du niveau de vigilance et d’échanges biologiques. Le terme « circadien », inventé par Franz Halberg, vient du latin circa, « autour », et dies, « jour », et signifie littéralement cycle qui dure « environ un jour ». L’éclairage artificiel peut être synonyme de perturbation pour le cycle circadien des êtres vivants, c’est pourquoi certains projets d’éclairage travaillent sur ce concept en proposant de faire varier la tonalité de lumière en fonction des heures de la journée, en cohérence avec les variations de la lumière naturelle.

S'abonner aux infolettres Prismes

Des infos, des conseils, des idées, retrouvez l'infolettre PRISMES

tous les mois, pour un tour d’horizon des enjeux contemporains de l’éclairage urbain.